Autor

Carta abierta a Su Señor, el Gran y Excelentísimo

El destinatario de esta carta pública puede ser a priori algo confuso: Por un lado, como se señala en el título, va dirigida a usted El que Todo lo Puede. Pero más en general, su destinatario último es la ciudadanía formoseña, el trabajador de a pie que rara o ninguna vez se ve interesado por el debate público, salvo cuando las circunstancias de su existencia le obligan a intervenir en él.

A la fecha que se escriben estas líneas, usted Nuestro Señor lleva unos 37 años entronizado en el poder político de la provincia, si tomamos en cuenta su llegada al mismo bajo la figura de vice-gobernador. Y si hablamos de regencia directa bajo la figura de gobernador de las vidas y destinos de todos los formoseños, estamos hablando ya de casi tres décadas y de una hilera incontable de mandatos sucesivos sin fin evidente.

En cualquier caso, década más, década menos, el tiempo transcurrido es más que suficiente para hacer un balance justo y criterioso de lo que ha sido mandado a llamar modelo formoseño.

¿De qué hablamos cuando decimos modelo formoseño? ¿Cuáles son sus implicancias para la vida de los cientos de miles de ciudadanos residentes en la provincia y fuera de ella? ¿Cuál ha sido su efecto general sobre el empleo, la producción, los salarios y las condiciones de vida generales de la población? ¿Qué características asume el régimen político y sus instituciones? ¿Qué rol han pasado a ocupar las organizaciones culturales, sindicales, barriales o de derechos humanos en la vida social?

Hacer un balance justo de todos y cada uno de estos aspectos mencionados, o de tantos otros que podríamos mencionar (infraestructura, medios de comunicación, procesos migratorios) implicaría una red de trabajo colaborativo y profesional que excede ampliamente las capacidades de un humilde docente de escuela secundaria.

Todo lo cual no lo hace menos necesario y urgente. Por lo que aquí nos proponemos realizar nuestro aporte inicial.

Un modelo para desarmar

Según los datos aportados por el último informe técnico del INDEC sobre mercado de trabajo e indicadores socioeconómicos[1], la ciudad de Formosa sigue ubicándose en un distante último puesto en términos tasas de empleo y actividad, comparada con las otras 30 aglomeraciones urbanas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares, con apenas un 37,8% y un 38,6% respectivamente.

Esto es, menos de 4 formoseños sobre el total de la población, encuentra en nuestra ciudad la posibilidad de generar algún tipo de ingreso económico que le permita sobrevivir y proyectarse socialmente. Y esto sin discutir qué tipo de empleo (formal o informal), en qué condiciones (estable o precario) o con qué remuneración (si llega o no a cubrir el costo de la canasta básica total).

Todavía más, si observamos los informes de años anteriores, el que usted más prefiera, reconocerá que encontrarse al fondo de la olla parece ser una constante en el mercado de trabajo formoseño.

Tomemos otras fuentes: la Honorable Legislatura provincial aprobó en el año 2023 una ley de presupuesto[2], que por cierto Ud. en su infinita sapiencia prorrogó por decreto supremo para el siguiente período.

La misma nos indica que el Estado provincial cuenta con un total de 37855 agentes públicos (excluyendo docentes), de los cuales unos 21659 se encuentran encuadrados bajo alguna de las tantas modalidades y formas del empleo temporal.

¿Es decir? Es decir que del total de los trabajadores provinciales, casi el 60% se encuentra sujeto (que potente es el lenguaje, ¿no?) a la angustiante realidad de la precariedad laboral y de no tener ninguna certeza de si podrá asegurar su sustento material para el siguiente año fiscal. Lo hemos visto de sobra extenderse en los últimos años: régimen de monotributos, servicios de tercerización, contratos temporales, cooperativas armadas desde el poder. Incluso en la docencia se han extendido los llamados "programas educativos", en los que uno desarrolla la actividad laboral (por fuera de la protección estatutaria correspondiente) y después se sienta a esperar el momento del pago como los pueblos del neolítico prehistórico aguardaban la siguiente temporada de lluvias.

En fin un paraíso de libertades patronales que serían la envidia y el celo del actual mandatario nacional.

Avancemos un poquito más.

¿De qué hablamos efectivamente cuando nos referimos al Modelo Formoseño?

Los datos aportados por el último censo nacional con material disponible[3], nos indican que de los más de 600 mil formoseños nacidos en la provincia, poco más de 460 mil efectivamente residen en ella, habiendo emigrado un total de 140 mil ciudadanos, presumiblemente por razones económicas a lo largo de las décadas, teniendo por principal destino al conurbano bonaerense y algunas de las provincias patagónicas.

Haciendo un cálculo rápido, esto nos deja un saldo de cerca de 1 de cada 4 ciudadanos formoseños devenido en emigrante económico. Un saldo bastante similar a provincias como Santiago del Estero o Chaco, de las más empobrecidas del territorio nacional.

Tomemos finalmente un dato más.

Uno de los slogans más repetidos por Ud., Su Excelentísmo, y por cualquier acólito de la corte, es el de que su modelo es el de una provincia con "inclusión y justicia social".

Bueno, pero ¿qué significa eso?

En uno de sus últimos informes provinciales[4], el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales señalaba que del total de la población provincial, cerca de unas 90 mil personas eran beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, mientras que poco más de 50 mil eran beneficiarias de Pensiones No Contributivas, que como reconoce el propio Estado nacional, son otorgadas en su gran mayoría en razón de encontrarse con una "incapacidad en forma total y permanente" para desarrollar labores productivas y una vida social y civil plena[5].

Tomemos sólo el primer dato: si consideramos de manera hipotética una familia tipo de 5 integrantes, de los cuales uno de ellos es beneficiario del ingreso mencionado, nos lleva a la notable cifra de 450 mil habitantes que dependen de la asistencia pública como medio de sobrevivencia, cerca de 7 de cada 10 formoseños . El mismo ejercicio puede realizarse si tomamos el otro dato mencionado.

¿Y los salarios?

Tomemos el caso testigo del salario docente. En el último Informe Indicativo del Salario Docente[6], se señala que para el primer trimestre del presente año el sueldo en nuestra provincia correspondiente al cargo testigo (maestro de escuela primaria con 10 años de antigüedad), se ubicaba en el último lugar de los 24 casilleros de la tabla de ingresos, por debajo incluso de provincias históricamente relegadas como la ya mencionada Santiago del Estero o Misiones, atravesada durante la primera mitad del año por un agudo escenario de conflictividad social que tenía, precisamente, por protagonista al ingreso pauperizado de los agentes públicos.

Por cierto que me hubiera gustado poder comparar las más que seguras similitudes, encuentros y semejanzas de un trabajador de la educación con el de otro servidor público, digamos un diputado provincial, pero dado que la Legislatura local no hace públicos los haberes de sus miembros, se me volvió imposible el ejercicio. Una pena.

Un país que me ayude a vivir

¿Qué país será ese país?

Como ya habíamos señalado al principio de esta misiva, 30 años es un tiempo más que justo para hacer un balance de una experiencia. Y si esta experiencia involucra a cientos de miles de personas, tanto más justo.

Al realizar un análisis sobre la conformación histórica del régimen social y político de Santiago del Estero (provincia de la que ya señalamos oportunamente evidentes convergencias con la nuestra), el escritor e investigador Raúl Darlgotz, en particular al referirse al fenómeno conocido como el juarismo, indicaba lo siguiente:

Tanto tiempo en el poder, tantas veces resurgido a pesar de haber sido dado por muerto… ¿Cuáles fueron las razones de tan prolongada y profunda vigencia? ¿En qué elementos se basaba para volver siempre al gobierno? ¿Qué alianza de intereses y actores lo hacían imbatible?

El modelo juarista, del que pueden encontrarse ejemplos similares en otras provincias periféricas, se caracterizó por utilizar al Estado provincial para organizar una alianza entre los sectores más pobres y los más ricos de la sociedad. No es una configuración política atípica: los llamados gobiernos conservadores populares se caracterizan justamente por esta articulación entre la cúspide y la base de la pirámide social.

Lo más relevante de la base electoral juarista provenía de los sectores empobrecidos del interior provincial y de los pobladores de los barrios periféricos del conglomerado Santiago-La Banda, la mayoría migrantes rurales desocupados o subocupados. A estos sectores se llegaba a través de una red clientelar que, gestionada por un tropel de punteros políticos, se extendía hasta el infinito. Todos los carriles de acceso a la administración pública estaban permeados por esta red; quien no tenía un contacto o una forma de llegar "recomendado" al Estado no tenía posibilidad de acceder a la alimentación, vivienda, salud, en fin, a ninguna de las actividades provistas por el sector público[7].

Sobre el empleo en particular señala lo siguiente:

Al ser exigua la oferta de puestos de trabajo que realizan los emprendimientos privados, el peso del empleo público dentro del mercado laboral cobra dimensiones descomunales.

Debe resaltarse que estos empleos tuvieron una brecha significativa con el sector privado, donde rigen reglas salvajes de precarización y sobreexplotación de la fuerza de trabajo[8].

Pero recordemos que esta alianza social conservadora se anuda a dos puntas.

Como vimos, el juarismo no sólo tenía como base de sustentación a los estratos bajos y medios, sino que una parte muy relevante de esta fuerza política estaba compuesta por las clases dominantes provinciales. Con ella conformó un polo de poder que mezclaba los intereses comerciales con el poder político a partir de un manejo amañado de los contratos del Estado y las licitaciones públicas. Como en el resto del país, en Santiago estos mecanismos tuvieron dos etapas bien diferenciadas; la primera de ellas, que dura hasta principio de los 90, está ligada a la obra pública. De ahí en más, los servicios se suman al centro de la escena. La eficacia de este polo de acumulación es tal que es posible comprobar que las grandes fortunas santiagueñas del presente han nacido al amparo del Estado[9].

Finalmente cierra este cuadro y dinámica social con las siguientes conclusiones

Al favorecer la fragmentación del poder entre clientelas en competencia, se constituyó una forma conservadora de organización del proceso político. No se pensaba en alternativas productivas o en políticas de desarrollo: la única distribución relevante giraba en torno a cómo repartir los ingresos fiscales.

Por último, al colocar en el centro de la vida política y económica los circuitos basados en el amiguismo, se desalentaron las conductas productivas, debilitando la ya endeble economía provincial. Es que para el éxito de los negocios en Santiago del Estero fue más importante alcanzar el contacto clave que ser un empresario hábil o incorporar la tecnología más adecuada.

En resumen, no es una casualidad ni una maldición bíblica que Santiago del Estero sea una de las provincias de menor desarrollo económico y presente los mayores índices nacionales de pobreza y marginalidad social. Resulta la consecuencia lógica de una construcción muy eficaz para mantener el poder político pero fundamentalmente incapaz de garantizar un nivel de vida adecuado para sus habitantes[10].

En resumen, Dargoltz describe un cuadro general que le resultará más que familiar a cualquier ciudadano formoseño. ¿Y esto por qué?

Porque al igual que Santiago, Formosa se constituyó históricamente como una provincia periférica y marginal en la estructura capitalista nacional; caracterizándose por su baja productividad, por ser proveedora de materias primas básicas (algodón, madera o ganado vacuno) y fundamentalmente por su principal rubro de exportación: su propia fuerza de trabajo subutilizada, bajo la forma de miles de jóvenes desempleados, pauperizados y con escasa o irregular formación técnica o profesional.

De esta manera, la conformación de un régimen político conservador y oligárquico es la contracara evidente de un orden social y productivo hundido en el subdesarrollo estructural.

Ante semejante marco general de condicionantes materiales en que se encuentra sumergida la mayor parte de la población, esto es, cientos de miles de ciudadanos viviendo en los márgenes de la economía de subsistencia, con un mercado laboral raquítico y fosilizado, con una clase trabajadora precarizada, pauperizada y fundamentalmente fragmentada; la consecuencia necesaria no podía ser otra que la de una sociedad civil débil, políticamente regimentada y con un pobre sentido de identidad y pertenencia.

Y como la historia nos ha demostrado infinidad de veces, la impotencia de la sociedad civil es el punto de partida para la arbitrariedad del poder político y las clases dirigentes.

Y entonces ¿Adónde vamos?

Los balances nos sirven no sólo para saber dónde estamos y cómo llegamos hasta acá, sino también para decir hacia dónde nos proponemos ir. Esto es, constituyen una oportunidad.

Es por esto que quiero cerrar esta carta, Señor Excmo., con la siguiente propuesta:

Que antes de la realización de los comicios previstos para elegir autoridades públicas en el 2025, se realice un referéndum. Una consulta popular libre de la que todos los ciudadanos, asociaciones, sindicatos, espacios académicos y culturales puedan participar, para decidir sobre la continuidad o no del llamado modelo formoseño.

Definición que, en el contexto particular del régimen político provincial, no podría ser otra que determinar si, Ud. El Mismísimo, debe o no postularse para un enésimo mandato a gobernador.

Una consulta en la que todos los espacios y todas las voces puedan hacerse oír en los medios de comunicación y prensa a lo largo de un período de tiempo consensuado entre fuerzas oficialistas y opositoras, durante el cual podrán manifestar libremente su mirada sobre el modelo de provincia que nos ha traído hasta acá, y que tenga por cierre un cuarto oscuro en el que el ciudadano se encuentre, no con cientos de listas ininteligibles criadas como hongos al calor de los fondos públicos, sino con dos boletas: Por SÍ o por NO.

Si hasta consabidos autócratas como el mismísimo Pinochet o los herederos del Generalísimo Franco han celebrado sendas consultas a su población, de gran relevancia para la historia reciente, Ud. No tendrá inconveniente alguno para reconocer la validez de esta humilde petición.

Sin otro particular, y aguardando con gran expectación su respuesta, le saludo muy atte.

…………………………

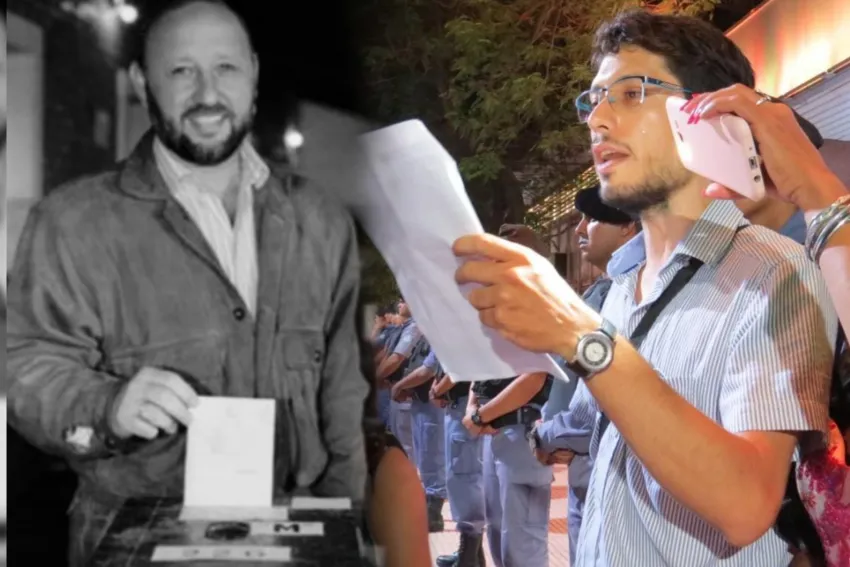

Pérez, Víctor Manuel- DNI 33625377

Prof. en Historia